セキスイハイムの鉄骨住宅をご購入いただく皆様から、よく聞かれることの1つに「防蟻処理(ぼうぎしょり)」って必要なの?というご質問があります。

木材を主食とするシロアリは、鉄骨住宅に被害を与えることはないのでは?と皆様お考えになるようです。

過去の被害状況を元に、セキスイハイムの鉄骨住宅&木造住宅のシロアリ被害と対策について解説します。

静岡県に生息するシロアリについて

木材の「セルロース(繊維質)」を主食とするシロアリは全世界に100種類ほど確認されているようです。(シロアリ全体では3,000種類ほどいるそう)

その中で、日本で家屋(家具含む)に被害をもたらす代表的なシロアリが、「ヤマトシロアリ」「イエシロアリ」「アメリカカンザイシロアリ」「ダイコクシロアリ」と言われています。

ダイコクシロアリは、本州では被害が確認されておらず、沖縄や奄美諸島が生息地とされています。

ここでは、「ヤマトシロアリ」「イエシロアリ」「アメリカカンザイシロアリ」についてみていきたいと思います。

シロアリとは

そもそもシロアリとは、「蟻(あり)」と名前がついてますが、ゴキブリと同じ仲間とされています。

社会性昆虫で、女王アリ・王アリ・兵隊アリ・働きアリ と階級がわかれて、それぞれの仕事をしながらコロニーを作って生活しています。

もともと、熱帯地方原産といわれており、暖かい地域から、徐々に北側の寒い地方にも生息域を拡大してきたと考えられています。

ですが寒さに弱いので、日本では、北海道の一部では、シロアリの生息が確認されておりません。(北海道でも温暖化で徐々に生息域が広がっているようです)

また、同じ理由で標高が1,100メートルを超えると、生息できなくなるようです。

ヤマトシロアリ

静岡全域において(山岳部除く)生息しているのが、ヤマトシロアリです。

地下生息性シロアリで、土の中に住んでいます。日光や風による乾燥などを嫌い、移動も土の中を経路としています。

餌場の近くにコロニーを設け、餌となる木材がなくなると次の場所に移動します。

水分を含んだ木を好むため、被害の多くはお風呂や洗面所付近の床下など、湿気を含む場所に集中するようです。

自ら水分を運び、木を湿らせるということはできないため、雨漏りや漏水、湿気などの対策ができていれば、被害にあいにくいとも言えます。

イエシロアリ

以前は、清水区三保地域、および御前崎市以西の海岸線沿いの地域にのみ生息していましたが、現在は伊豆半島の海岸線沿いにも生息しているとの情報もあります。

ヤマトシロアリと同じく、地下生息性シロアリですが、ヤマトシロアリよりも行動範囲が広いのが特徴です。

コロニーに生息する生体数が数十万~百数十万匹と多く、食害のスピードも速いため甚大な被害につながることもある種類となります。

また、自ら水を運ぶことができ、乾燥した木材でも被害にあうのが特徴です。

ヤマトシロアリの多くは、床や1階部分の食害が多いようですが、イエシロアリの被害は、2階や屋根部分までも広がります。

海岸から2km以内にお住まいの方は特に注意が必要です。

アメリカカンザイシロアリ

その名の通り、北米原産の外来種です。

日本へは30年ほど前から家具などと一緒に輸入され、東京、千葉、横浜、和歌山などで生息が確認されています。

乾材(カンザイ)シロアリという名前の通り、乾いた木の中に生息し、食害していきます。

ヤマトシロアリやイエシロアリといった地下生息性シロアリとは違い、主に羽アリとなって飛来し、広がっていきます。

そのため、地下生息性アリとは駆除の方法が大きく異なり、対処が難しいシロアリとなります。

コロニーに生息するアリの数も少なく、ゆっくりと被害が進行することから発見も難しく、木材の中に複雑に巣を作ることから、完全に駆逐することも難しいようです。

海外では、燻蒸処理(バルサンのように煙を出して殺虫する)を行うようですが、家全体を処理しなくてはならないため、金額も手間も馬鹿にならないようです。

日本で発見された場合は、木材の穴の中に薬剤を注入駆除するのが一般的です。

セキスイハイムのシロアリ対策について

ここからはセキスイハイムのシロアリ対策ついてお話していきます。

尚、アメリカカンザイシロアリは外来種でかつ、日本のシロアリとは習性が異なり、静岡での生息は確認されていないため、これ以降はヤマトシロアリとイエシロアリに絞った内容をお伝えします。

新築時の防蟻処理

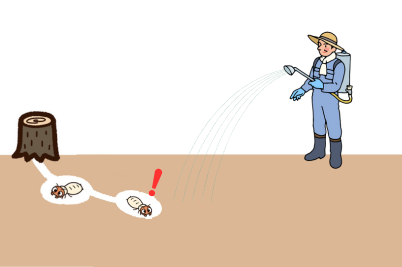

①薬剤散布

先ほども紹介したように、シロアリは地下生息性で、土の中に住んでいます。

日光や風による乾燥などを嫌い、移動も土の中を経路としているため、土壌内にシロアリの嫌う薬剤を散布して侵入を防ぎます。

この薬剤は、新築時は10年、それ以降は5年ごとに再散布していきます。

ベタ基礎

上記の図を比較していただくとわかりやすいと思いますが、ベタ基礎という基礎そのものがシロアリに対して効力を発揮します。

ベタ基礎が布基礎に比べてシロアリ被害に合いにくいポイントが2つあります。

- 土中の湿気を低減し、床下をシロアリが嫌う環境を作ること

- 土中のシロアリの侵入をコンクリートが物理的に防ぐこと

ただし、ベタ基礎も完璧ではありません。

例えば基礎に寄りかかるように木材を置いてしまったり、隣接して花壇を作ったり、倉庫を置いて倉庫と基礎の間にじめじめした風通しの悪い環境を作ってしまうと、そこからシロアリの侵入を許してしまうケースもあるようです。

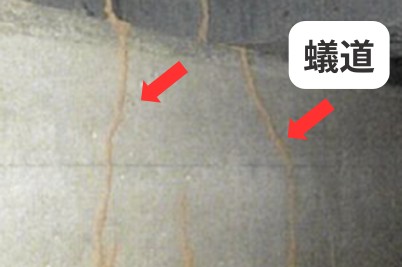

シロアリは蟻道(ぎどう)というトンネルを作り、日光と乾燥から身を守りながら侵入してきます。

ですので、建物の周りは余計なものを置かずに、風通しの良い環境を作ることも大切です。

もう一点注意事項があります。

べタ基礎と言えど、配管類が通る穴が開いているということです。

シロアリは、体が小さく、諸説ありますが、0.6~1mmぐらいの隙間があると侵入してきてしまいます。

また多少のコンクリートであれば削り取る力もあるようなので、注意が必要です。

セキスイハイムでは配管回りにはシロアリ用の薬剤を添加した材料で穴を埋めています。

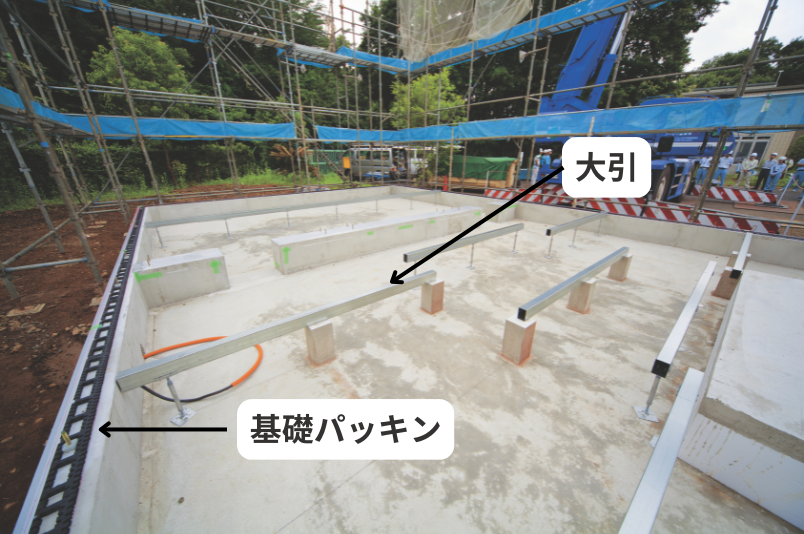

セキスイハイムの木造住宅の基礎の様子です。

「大引」と呼ばれる床を支える構造部分には鉄骨を使用しています。

また写真左側に見える黒いゴムのようなものが、基礎パッキンと呼ばれる部材です。

従来の基礎換気口とは違い、全周囲から空気の淀みなく基礎空間の換気ができるので、シロアリにとっては不快な床下環境を作ります。

1階主要構造部分への防蟻処理

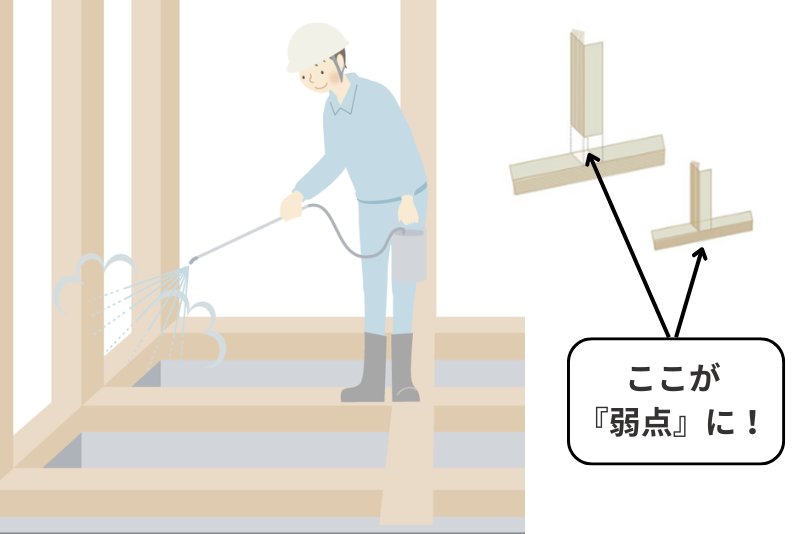

「構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。」と建築基準法では定められています。

そのため、どんな会社でも薬剤を塗布するなど、何かしらの対策を行っております。

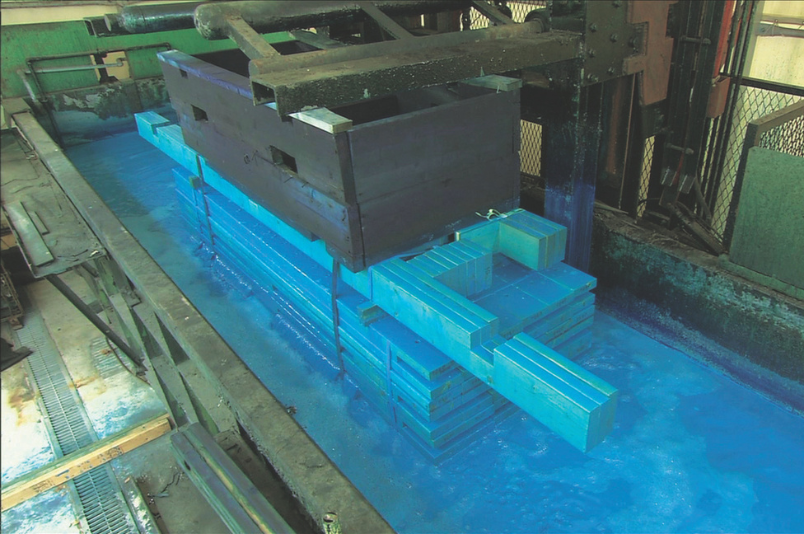

セキスイハイムでは、工場で家を作ってくるという工法をうまく利用し、組み立てる前の材料を浸漬処理をしてから組み立てをします。

現場での散布ではなく、材料段階で浸漬処理を行うことで、塗り漏れを防ぎます。

接合部分も薬剤がついた状態で組み立てができるのでより安心できる点がメリットです。

実際にあったシロアリ被害について

今回この記事を書くにあたり、静岡県内でセキスイハイムの住宅の被害状況を確認してみました。

実は鉄骨住宅でも被害があることがわかりました。

- 布基礎

- 防蟻施工新築時のみ(追加施工履歴なし)

- 雨漏りなし

- 水漏れなし

玄関靴箱内や床下にてシロアリの食害や蟻道が確認。

確認時にはシロアリの姿はなく、生息は確認されませんでした。

- 布基礎

- 防蟻施工新築時のみ(追加施工履歴なし)

- 雨漏りなし

- 水漏れが洗濯機より確認されたことがある(復旧済)

床下の洗濯機の配管よりシロアリの生息及び食害が確認され、台所、洗面台、トイレの配管よりシロアリの蟻道が確認されました。

- 布基礎

- 防蟻施工新築時のみ(追加施工履歴なし)

- 雨漏りなし

- 水漏れなし

床下の洗濯機の配管回りにてシロアリの生息及び食害、玄関回りにて食害が確認されました。

【結論】鉄骨住宅でも被害は確認される

ショッキングかもしれませんが、鉄骨住宅でもシロアリの被害に合う可能性はあります。

構造体は鉄骨だとしても、床材や玄関框など木材を利用している場所は少なからずあるからです。

シロアリの被害が確認される住宅の特徴は、

- 布基礎を採用している

- 防蟻処理をした履歴がない

- 築20年以上が経過している

という特徴があるようです。

逆に言えば、防蟻処理をしっかりやっているお宅が、シロアリの被害に合ったケースは過去2件だけで、その2件はいずれも施工者によるミス(配管回りへの薬剤散布がきちんとできていなかった)という事例だけとのことでした。

つまり防蟻処理をきちっと行っていればシロアリの被害は防げるということです。

また、セキスイハイムでは、かつては布基礎を採用していましたが2001年よりベタ基礎が導入されました。シロアリ対策というよりは、地震に強いという安心・安全面からの採用でしたが、ベタ基礎を採用している住宅の被害は明らかに少ないようです。

総ヒノキの家はシロアリの被害に合わないのか?

シロアリに強いと言われている総ヒノキの家でも被害に合う可能性はあります。理由は3つです。

鉄骨住宅と同じですべてがヒノキで作られているとは限らない

先ほどの鉄骨住宅の被害と同様で、床材・玄関框などすべてがヒノキで作られているとは限りません。

玄関の靴箱に利用している木材なども被害に合う可能性もありますし、畳が食害される、本棚が本とともに食害されるようなケースもあります。

ヒノキだからと言って食べないわけではない

ヒノキには、「ヒノキチオール」というシロアリが嫌がる匂い成分が含まれます。

ただし、おなかが減ったシロアリの食害を防ぐまでの効果はないようです。

また心材と辺材でも含有量が違うため、どこの部位を使っているかなどでも違いがありますし、樹齢千年のヒノキと樹齢50年のヒノキでも違いは出てくるでしょう。

雨漏れ、水漏れ、壁内結露など木材が腐る可能性がある

ヤマトシロアリは、水分を含んだ木材を好みます。

腐朽菌の匂いなどにつられてやってくるようです。

いかにいいヒノキで家を作っても、水分を含み始めると格好の餌となります。

法隆寺はシロアリに食べられないじゃないか!という話もありますが、現代の断熱気密性が高く作られている家と、風通しよく作られている寺社仏閣建築では同じ木造ですが、全く別物と考えていただいた方が良いかと思います。

鉄骨住宅であれば、多少床の食害に合っても構造体である鉄骨には被害が及ばないので、地震に対する安全性には影響がないと考えられます。

木造住宅では、構造体まで影響が及ぶ場合があるので、よりシロアリの被害から家屋を守ることが重要となります。

過去の地震でも、シロアリ被害が家屋の倒壊につながっているケースもみられます。

確実に防蟻処理を行うことが重要と言えます。

実は繊細な生き物なシロアリ

ここまでシロアリの被害について話をしておりますので、すっかり悪役となっていると思いますが、シロアリは実は人の手で飼育するのも難しい繊細な生き物だったりします。

日光や風、乾燥を嫌う話はしましたが、実はきれい好きで、カビが生える環境はNGだったり、水滴があると溺れてしまったり、仲間の死体が大量にあると、そこから発生するガスで死んでしまったりするようです。

また、お互いが体を舐めあうグルーミングという行動をよくするようで、常に体をきれいに保つ修正があります。きれい好きかつ繊細ですので、防蟻処理につかう薬剤などが散布されているとシロアリの侵入は比較的防ぎやすいとも言えます。

シロアリ以外にも「ゴキブリ」「ネズミ」「蟻」など、人間の生活にとって厄介者が存在しますが、これらの方がシロアリよりも対処が難しいと、防蟻処理の専門家の方はお話されていました。

外国産材の家はシロアリの被害に合いやすいのか?

セキスイハイムの木造住宅に使用する構造用の木材は主に、北米及び北欧から輸入しています。

寒冷な地で育つ木は丈夫で品質が高いという特徴があります。(寒冷地は木がゆっくり成長するため、成長が早い温暖な地よりも固く育ちやすい)

冒頭にも触れましたが、シロアリは熱帯地域が原産のため、寒い地域にはいないことから、こういった木材にはシロアリ耐性がなく食害に合いやすいという意見もあるようです(北米、北欧産でも樹種によりシロアリ耐性は様々だったりしますので一概には言えません。)

ここまで、記事を読んでいただいた皆様にはすでにお分かりいただいていると思いますが、鉄骨だろうと、ヒノキであろうと、外国産の木材であろうとシロアリ被害にあう可能性はあります。

被害にあいたくない場合には、定期的に床下を含めた点検をし、適切な防蟻処理をすることが大切です。

防蟻処理に関しては、構造材にどのような木を使うかよりも、まずは基礎空間へのシロアリの侵入を防ぐことが第一です。

仮に、天然由来の防蟻成分が含まれていなくても、建築基準法で1mの高さまでは薬剤を用いることになっているため、特段問題ありません。

ハウスメーカの木材は人工乾燥されていて、天然成分が乾燥時に蒸発していて危ないという意見などもありますが、こちらも薬剤処理するので問題ありません。

【結論】

被害にあいたくないのであれば、古来伝統的な技法を用いて、樹齢千年を超えるような材料で家づくりをしない限り、木造、鉄骨、なんであろうがシロアリ対策は必須です。

【まとめ】シロアリ被害に合わないために

いかがでしたでしょうか。

多少ショッキングな内容もあったかと思いますが、以下の項目をチェックすることでシロアリの被害は防げますので、家を建てる際の参考にしてみてください。

- ベタ基礎を採用して、湿気から床下を守り、土中からのシロアリの侵入を防ぐ

- 基礎の周りに、花壇や不要な木材などを置かない。風通しを良くする

- 雨漏り、配管からの漏水、壁内結露など木が腐らないように施工された家に住む

- 定期点検で、上記問題やシロアリの侵入がないかをチェックしてもらう

- 定期的な防蟻処理を施す

※5を行っているにも関わらず、シロアリの被害に合った場合は、保証が適用されて最大300万~500万程度の修理にかかる費用が支給されます。