二世帯住宅というと、『気を遣いそう』『プライバシーが心配』といった不安の声が多いもの。

そんな悩みを解消するのが『完全分離型二世帯住宅』です。

本記事では、完全分離型二世帯住宅の特徴を他のタイプと比較しながら、実例や間取りを通じてメリット・デメリットを詳しく解説します。理想の住まいを見つけるための参考にしてください。

完全分離型二世帯住宅とは?

完全分離型二世帯住宅は、親世帯と子世帯など、それぞれの世帯が間取りや設備を完全に独立させ、共有部分を設けずに暮らせる二世帯住宅で、同じ建物内であってもお互いに独立した生活が可能です。

アパートやマンションで隣り合った部屋のような生活スタイルのイメージで、それぞれの世帯の生活空間を分けています。

完全分離のパターンとしては、

- 横割りスタイル:建物を上下に分ける形式。例えば1階を親世帯、2階を子世帯とするケース

- 縦割りスタイル:建物を左右または前後に分ける形式。東西や南北に世帯を分けるケース

があり、その他にも、敷地や建築条件によっては、1階を親世帯、2階と3階を子世帯とし、生活空間に距離を持たせてプライバシーを確保する3階建ての活用も考えられます。

それぞれの世帯が安心して暮らせるよう、敷地条件や家族構成に合わせて柔軟に設計されることがポイントです。

完全分離型二世帯住宅のメリット・デメリット

完全分離型は共有する部分をつくらずにそれぞれが独立して暮らせるようにつくったパターンです。

プライバシーが保ちやすい反面すべての空間を2つずつ用意する必要があるためコストが掛かってしまう点が主なデメリットになります。 それぞれ詳しくみていきましょう。

完全分離型二世帯住宅のメリット

完全分離型二世帯住宅のメリットには以下のようなものがあります。

プライバシーを保ちやすい

最大のメリットは、それぞれの世帯のプライバシーが確保されやすい点です。

生活空間が完全に独立しているため、気兼ねなく暮らせます。友人を招く際や異なる生活リズムの場合でも、お互いに干渉しない快適な生活が可能です。

また、上下階で分ける場合は、1階の寝室の上に水回りやLDKを配置しないようにするなど、設計で音の配慮が可能です。さらに、扉1つで両世帯を行き来できる設計にすることで、必要に応じて適度なコミュニケーションを取ることもできます。

費用負担が明確になる

生活費のトラブルを防ぎやすいのもメリットです。

完全分離型の場合、キッチンやお風呂などの設備がそれぞれ独立しているため、光熱費や水道代を明確に分けられます。 たとえば、電気メーターや分電盤を各世帯に設置すれば、光熱費を完全に分けることも可能です。同様に、水道メーターもそれぞれ設置することで、水道代も明確に分けられます。(ただし、水道メーターを分けると各世帯それぞれに基本料金が掛かってしまう点は注意が必要です。)

税制優遇が受けやすい

建築や登記の方法次第で、各世帯が税制優遇を受けられる可能性があります。

- 不動産取得税:不動産を取得した際に1度だけ支払う税金です。

新築住宅では、床面積が50㎡–240㎡の場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます(長期優良住宅の場合は1,300万円)。完全分離型二世帯住宅なら、控除額が倍の2,400–2,600万円に増える可能性があります。 - 固定資産税:毎年課される固定資産税は、新築住宅の場合、一般住宅で3年間、長期優良住宅で5年間、税額が1/2に軽減されます。完全分離型で区分登記されている場合、軽減対象面積が2倍(120㎡→240㎡)に拡大されます。

注意点: 税制優遇を受けるには、区分登記が必要です。

区分登記を行うためには、各世帯を防音性能や耐火性能を満たす壁や床(界壁・界床)で区切る必要があります。事前に住宅会社に対応可能か確認しましょう。

完全分離型二世帯住宅のデメリット

一方で完全分離型二世帯住宅のデメリットには以下のようなものがあります。

建築費用が高くなる

最大のデメリットは建築費用の高さです。

すべての設備や空間を2つずつ設ける必要があるため、共有する二世帯住宅に比べると建築費用が割高になります。

また、それらの設備を設置するために建物全体の間取りが大きくなる傾向があり、結果的に総建築費がさらに増加する可能性があります。

広い敷地が必要になる場合がある

建物が大きくなる分、必要な敷地面積も増えます。

玄関が2カ所になるため、その分の玄関ステップや通路スペースも必要となり、お庭や駐車スペースが削られることもあります。

また、広い土地を所有している場合は問題ありませんが、土地を新たに購入して建築する場合、敷地の確保が建築費用の上昇につながる点に注意が必要です。

コミュニケーションが減少しやすい

完全分離型二世帯住宅では、生活リズムが異なる場合、顔を合わせる機会が減り、同じ建物内で暮らしていてもコミュニケーションが希薄になりがちです。

こうした状況を防ぐためには、意識的に交流の場を作る工夫が必要です。

たとえば、週に一度は一緒に食事をしたり共有スペースを設けたりすると、適度なコミュニケーションを保つことができます。

実例にみる完全分離型二世帯住宅

完全分離型二世帯住宅の事例①

浜松市Mさま(5人家族:ご主人・奥さま・ご長女・ご次女・奥さまのお母さま)

1階はお母さま、2階はMさま夫妻と中学生と小学生の娘さん2人が暮らす二世帯住宅です。

玄関や水回りを分けた独立型ですが、1階には互いに行き来ができる扉が設けられています。

「嫁家族とは仲が良いですが、お互いプライバシーを大切にしたいと思っています。生活音はほとんど聞こえませんが、帰宅の気配を感じられるちょうど良い距離感が心地良いです。身内が近くにいるとやっぱり心強いですね」と、お母さまは満足そうにお話しくださいました。

成功ポイント①

1階を親世帯、2階を子世帯にしました。

それぞれの世帯がワンフロアで過ごす生活になるため、上下階の移動が少なく、家族の気配を感じやすくなります。

「長女は学校から帰ると母の部屋に行き、犬と遊んだりおしゃべりをしたりして楽しんでいるようです」と奥さま。

遠方に住んでいる場合は、お子さまが一人でおばあちゃんの家に遊びに行くのは大変ですが、、二世帯住宅なら気軽に行き来できます。

成功ポイント②

親世帯と子世帯の玄関の間に客間スペース(共有ルーム)を配置しました。

友達を招いたり、親戚が宿泊したりとさまざまな用途で使用できます。

単世帯でこのスペースをつくるのは贅沢に感じるかもしれませんが、家族が多い二世帯住宅だからこそ生まれたアイデアです。

完全分離型二世帯住宅の事例②

静岡市Yさま(ご主人・奥さま・ご長女・ご主人のお父さま・お母さま)

アパート暮らしを続けるなかで、家賃を払い続けることに疑問を感じて家を建てることに決めたYさま。ご主人のご両親も数年前から新築を検討していたことから、二世帯住宅を建てることを決意されました。

3階建てを想定していたことから、耐震性を重視し、鉄骨住宅を希望。

「図面を描き進めてもらう中で、正直セキスイハイムは予算的に難しいと思っていました」とご主人は振り返ります。

しかし、工場見学での品質管理や耐火実験を目の当たりにし、安心して長く住める家だと確信。

セキスイハイムを選ぶに至りました。

家にいる時間が長いご両親が過ごす空間を、最も日当たりが良く眺めのいい3階にしました。

足腰への配慮としてホームエレベーターを設置し、移動を快適にしています。

また、一般的に1階を親世帯、2階を子世帯とする間取りとは異なり、上下階の生活音やお孫さんの遊び声が気にならない設計となりました。 「生活は分かれていますが、階段でいつでも行き来ができるので、娘も祖父母と遊ぶのが楽しいようです。

理想的な二世帯住宅が実現しました」とご主人は話します。

【面積別】完全分離型二世帯住宅の参考プラン

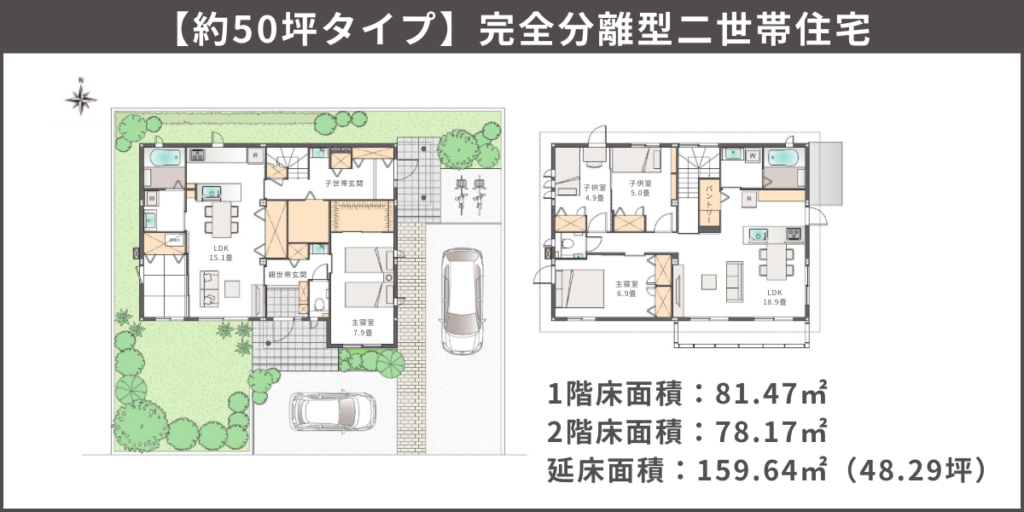

約50坪タイプ

独立性を高めつつ、庭で交流もできるメリハリある暮らし。

玄関の位置を離すことで独立性を高めた完全分離型二世帯住宅。

庭を広く取ることで、お互いの生活空間を保ちつつ、交流することが可能な間取りです。

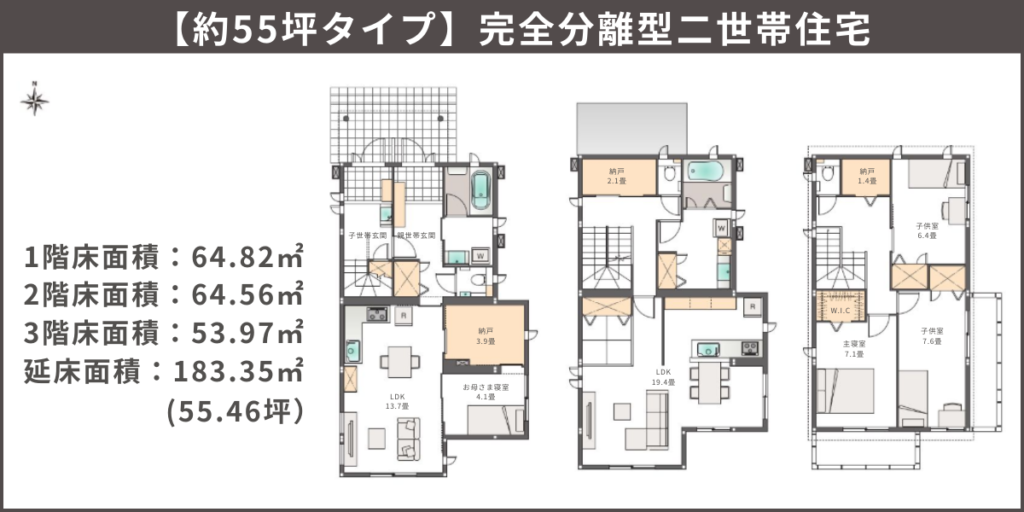

約55坪タイプ

都会の奥行きのある敷地に建つプライバシーに配慮した二世帯住宅。

玄関を並ぶように設置して、その先の動線は交わらないプライバシーに配慮した暮らし。

必要な時はお互いが助け合える距離感がちょうどよい。

各所に集中収納を設け、子どもの成長やライフスタイルの変化に合わせて思い出を大切に保管。

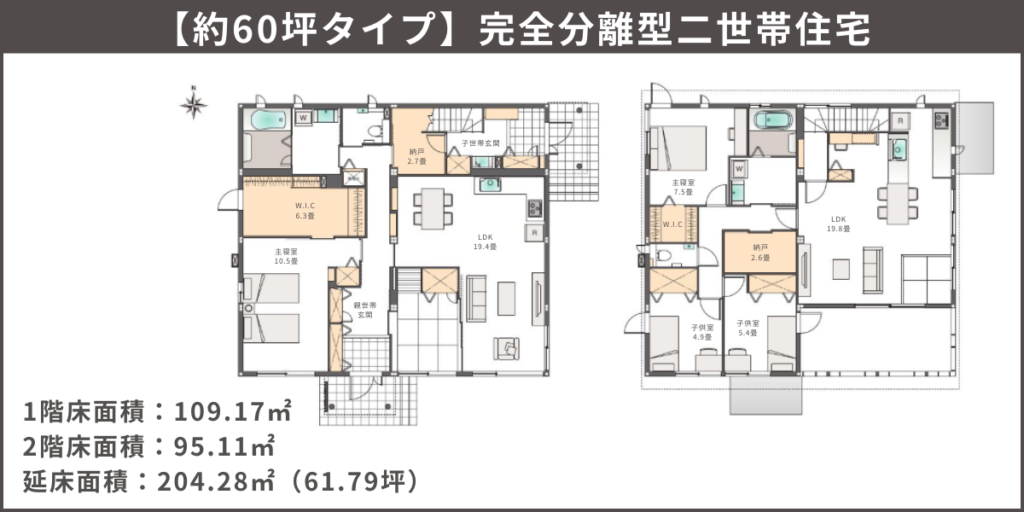

約60坪タイプ

生活リズムの違いに配慮して独立した暮らしを叶えるスタイル。

玄関位置を離すことで独立性を高めた暮らしが可能に。

生活リズムが違っても気兼ねなく生活できます。

完全分離型二世帯住宅づくりのコツと注意点

ここでは実際に完全分離型二世帯住宅を検討するにあたり、注意すべき点や役立つコツについて4点紹介します。

1.完全分離型二世帯住宅でコストを抑えるコツ

コストが高くなりがちな完全分離型二世帯住宅ですが、ちょっとした工夫でコストを抑えることも可能です。何点か紹介します。

建物の形をシンプルにする

二世帯住宅に限らず、建物に凹凸が増えるほど外壁や屋根の構造が複雑になり、必要な建築資材が増えます。また、施工が難しくなり工期が延びるため、人件費の増加にもつながります。

一方、シンプルな形状で設計すれば施工が効率的になり、結果として工期短縮とコスト削減が期待できます。

水回りの位置を工夫する

上下分離型の二世帯住宅の場合、水回りは上下階で位置をそろえるのがおすすめです。

これにより給排水管の距離を短くでき、コストを抑えることが可能になります。

左右分離型の場合は、以下の点を意識して設計しましょう。

- 各世帯の中心側に水回りを集約する

- 2階に水回りを設置せず、1階で完結させる

2.ルール作りは大切。お金についてもしっかりと話し合う

完全分離型二世帯住宅では、それぞれが独立して暮らせますが、共有する部分が完全に全くないわけではありません。

たとえば庭などの外回りは、意識しなければ共有部分になりがちです。植栽の手入れなどでどちらが担当するか不明確だとトラブルの原因になります。

また、以下の費用についても事前に話し合い、明確なルールを決めておきましょう。

- 住宅ローンの月々の返済額

- 固定資産税

- 保険料(火災保険・地震保険など)

- メンテナンス費用(外壁の塗り替えや設備交換など)

- 自治会への参加負担

これらをあらかじめ話し合っておくことで、後のトラブルを防ぎ、スムーズな共同生活が実現します。

3.長持ちする家を選ぶ

二世帯住宅では、「長持ちする家を選ぶこと」が非常に重要です。

単世帯住宅であれば自分たちだけでメンテナンスの判断ができますが、二世帯住宅では費用負担や必要性について意見が分かれることもあります。

「金の切れ目が縁の切れ目」とならないよう、災害に強く、家族が安心して長く暮らせる家を選ぶことが大切です。

4.将来に対応できる間取りにする

将来の引き継ぎや一部賃貸を視野に入れる場合、間取りを将来対応可能なものにしておきましょう。

たとえば、設備の交換やリフォームが必要になった際、凹凸が多く個性的な間取りだと改修費用がかさむ場合があります。 新築時にシンプルで柔軟性のある設計にしておくことで、次世代に引き継ぎやすい住宅を実現できます。

長い目で見た場合、シンプルな間取りがコスト面でも有利です。

完全分離型二世帯住宅の疑問あれこれ

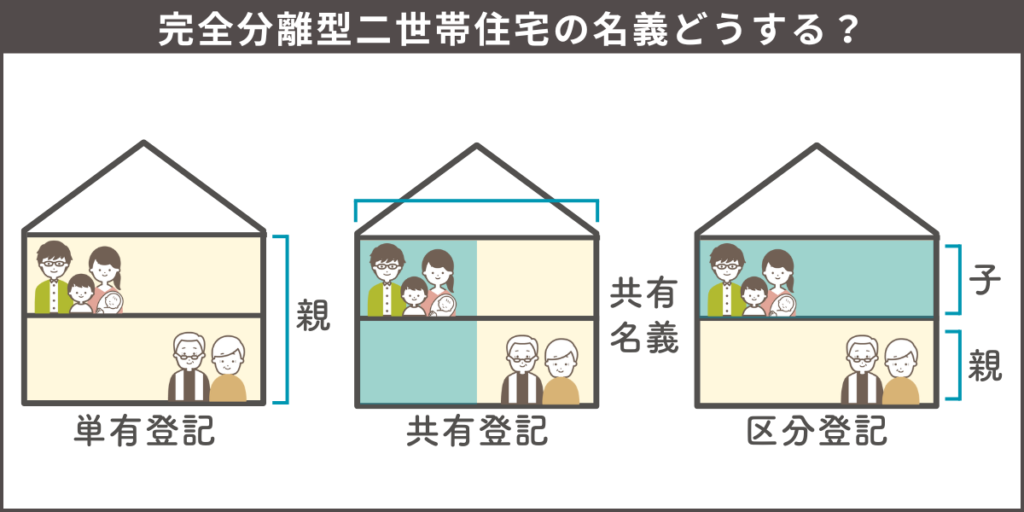

登記はどのようにすべきか?

二世帯住宅の登記方法には、主に図のような3パターンがあります。 それぞれにメリット・デメリットがありますので将来を見据えて家族で話し合った上で登記方法を選択するようにしましょう。

単有登記

二世帯住宅を1戸として、親または子のどちらかが単独で所有する登記方法です。

- メリット:

所有権が明確で、将来的に売却する際には一方の意思だけで手続きを進められます。 - デメリット:

費用を親子で分担しても、登記を一方の名義にすると、贈与税が発生する可能性があります。例えば、建築費を半分ずつ負担したのに、登記が子世帯単独の場合、親が贈与したとみなされる可能性があるため注意が必要です。

共有登記

二世帯住宅を1戸として扱い、親子で共有名義にする方法です。

- メリット:

建築費用の負担割合に応じて持ち分を設定すれば、贈与税が発生しません。また、住宅ローンを連帯債務で組む場合、双方が住宅ローン控除を受けられ、減税効果があります。 - デメリット:

売却には共有者全員の同意が必要です。特に、親が判断能力を失うと手続きが難しくなる場合があるため注意が必要です。

区分登記

二世帯住宅を2戸として扱い、それぞれの所有部分を登記する方法です。

- メリット:

各世帯で固定資産税や不動産取得税の軽減措置を受けられ、減税効果が高まります。また、所有部分については独自に売却が可能です。 - デメリット:

登記手数料が2戸分必要になる点や、建築時に界壁や界床(一定の遮音性や耐火性を備えた壁や床)の設置が求められる点に注意が必要です。

住宅ローンはどう組めばいいの?

完全分離型二世帯住宅では建築費が高額になるため、以下の3つの方法で住宅ローンを組むケースが多いです。それぞれの特徴を理解して選択しましょう。

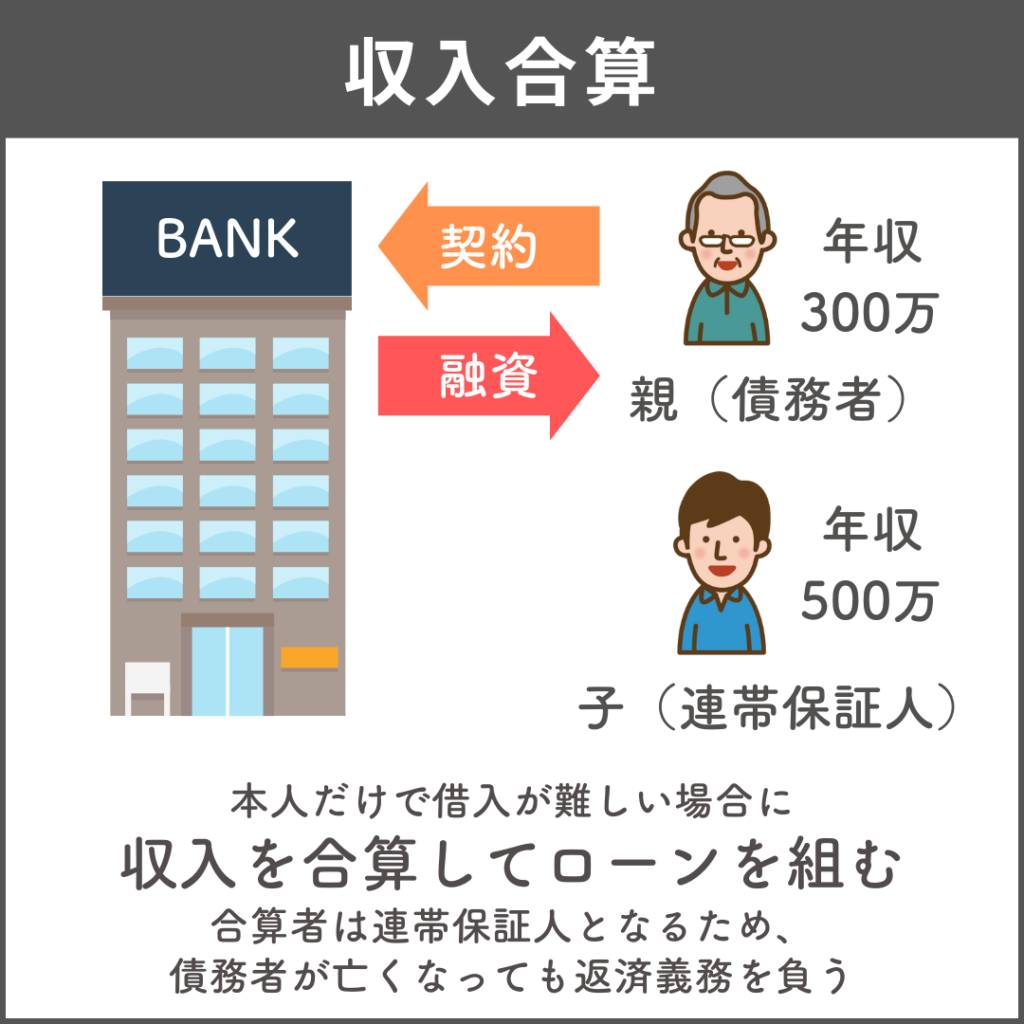

親子の収入を合算してローンを組む

- メリット:

親子で収入を合算することで、単独では借りられない金額でもローンを組めます。 - デメリット:

収入を合算した親子は連帯保証人となり、ローン名義人が返済不能になった場合、保証人が全額を支払う義務を負います。また、名義人が亡くなってもローンは免除されません。

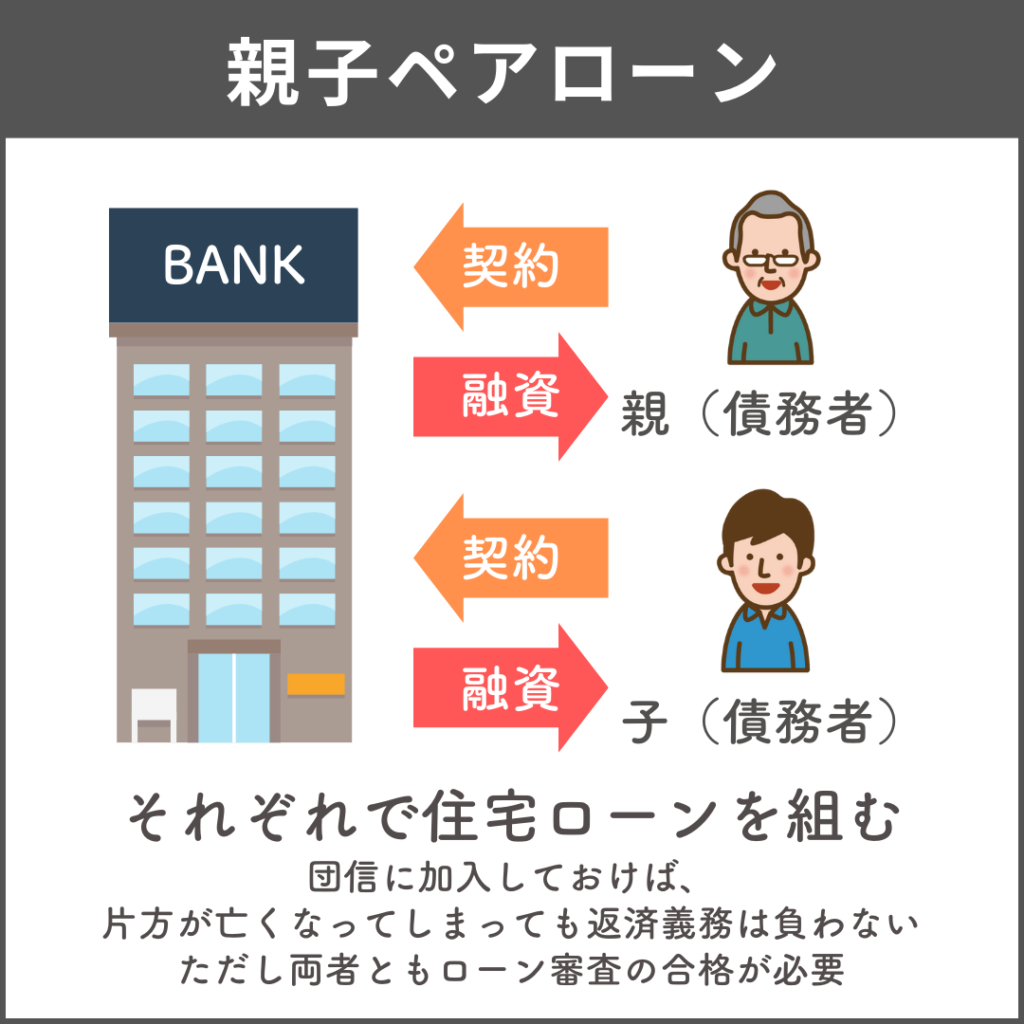

親子ペアローンを組む

- メリット:親子それぞれが住宅ローンを契約するため、団体信用生命保険に加入していれば、片方が亡くなってももう一方に返済義務が引き継がれません。

- デメリット:双方がローン審査を通過する必要があり、審査に通らなければ利用できません。また、手数料や諸経費がそれぞれにかかるため、費用が増える点も考慮が必要です。

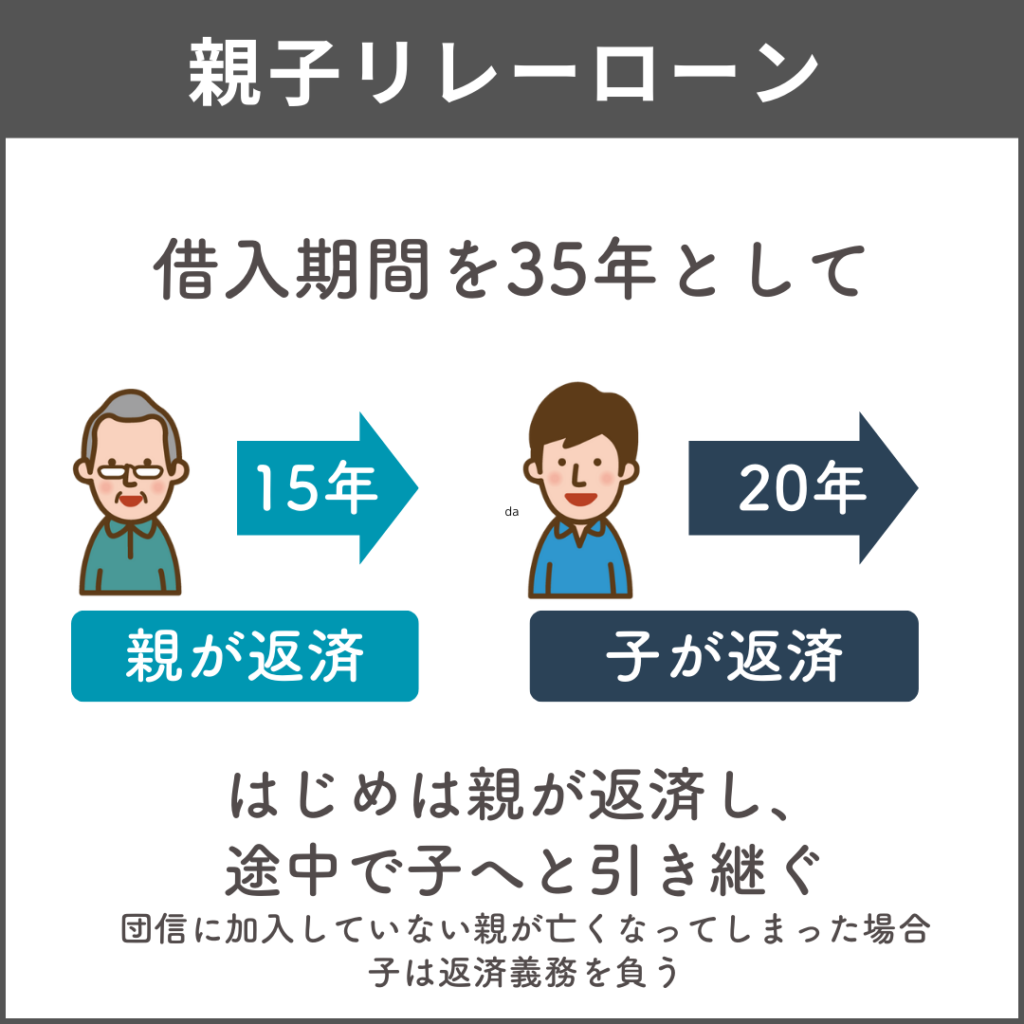

親子リレーローンを組む

- メリット: 親がローンを支払い、退職後は子が引き継ぐ形式です。ローン期間を長く設定でき、収入を合算することで借入額を増やせます。

- デメリット:団体信用生命保険は通常どちらか一方のみの加入となり、親が亡くなった場合でもローンは残り、子が返済を続ける必要があります。

相続で揉めないか心配

二世帯住宅の場合相続する兄弟が複数人いるとトラブルになりやすい傾向にあるようです。

主に、

- 二世帯住宅は単世帯住宅よりも評価額が高く、遺産分割が不公平になりやすい

- 名義が複数人の場合、財産を分割しにくい

といった理由があるようです。

例えば3兄弟の長男が親と二世帯住宅で同居している状態で親が亡くなった場合。このときの建物評価額が2000万円、現金が200万円しかないとすると、家に住み続ける長男の相続額が大きく、他の兄弟が不満を持つことがあります。

トラブルを防ぐためには

- 親が元気なうちに、相続人全員で話し合いをおこなう

- 話し合いの結果を遺言書として残す

- 二世帯住宅を計画する段階で相続の話し合いもする

などが考えられます。

まとめ

完全分離型二世帯住宅はプライバシーが保ちやすく、きちんとルールづくりをしておけばお互いが気兼ねなく暮らせる理想の二世帯住宅の形と言えます。

それぞれの世帯の関わり方やコストを見極め自分たちにあった二世帯住宅のタイプを選びましょう。

セキスイハイム東海では、さまざまな二世帯住宅の建築実例を紹介しています。

安心して住める耐震性・耐久性の高い住まいを提供していますので、二世帯住宅をご検討の方は、是非ご家族みなさまで最寄りのセキスイハイム展示場にてご相談ください。